まだすべて読んでいないのですが、今回紹介したい本があるので紹介しますね。

歴史や宗教に関する本は、これまでいくつも読んできました。

きっかけは高校生の頃に抱いた、ギリシャやローマ文明への憧れです。

壮麗な建築や哲学、英雄たちの物語に魅了され、「なぜ人類はこんなにも豊かな文化を築けたのか」と思ったのが始まりでした。

そこから興味は自然と広がり、古代の歴史を学んでいくうちに、キリスト教という宗教が深く関わっていることに気づきます。

聖書をいきなり読むのは難しかったので、まずは物語風に書かれた解説書や、宗教思想をわかりやすく紹介してくれる本から入りました。

そうして少しずつ理解を深めていく中で、最近とても惹かれた一冊があります。

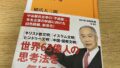

それが今回ご紹介する、橋爪大三郎さんの『世界は四大文明でできている』という本です。

この本に出会ったのは、リベラルアーツについて調べていたとき。

タイトルに惹かれてすぐに購入しましたが、結果的に大正解でした。

とても明快で、難解なテーマもぐんぐん読み進められる構成になっています。

本書が伝えたい二つの大きなテーマ

この本には、大きく二つの目的があると感じました。

一つ目は、「日本という国の文化や歴史をしっかり理解すること」。

自国について深く知ることは、単なる教養にとどまらず、世界の中での自分の立ち位置を考える手がかりになります。

二つ目は、「海外の人々の価値観や行動原理を理解すること」。

それには、歴史や哲学、宗教の背景を知ることが不可欠です。

つまり、世界の人々がなぜそのように考え、行動するのかを、文明の成り立ちから探っていこうという視点が、この本の核にあります。

宗教と文明の役割とは?

本書では、「宗教とは、人々が同じように考え、同じように行動するための装置である」と定義されています。

これは非常に腑に落ちる表現でした。宗教は、単に信仰の対象というだけではなく、人間社会を成り立たせるための共通認識のフレームでもあるのです。

そして「文明とは、多様性を統合し、大きな人類共存のまとまりをつくり出すもの」。

宗教や哲学が、地域ごとに異なる文化をまとめ、共存可能な形に整えてきた。

その積み重ねが文明という形であらわれているのだと、改めて気づかされました。

四大文明の比較という視点

本書の特徴的な構成として、文明を「四大文明」として比較している点があります。

西洋文明(キリスト教)・イスラーム文明・中国文明・インド文明の四つです。

それぞれが独自の宗教観と価値観を持ち、社会の成り立ちや人間関係の捉え方に影響を与えています。

例えば、西洋では「神との契約」や「個人の責任」が重視されるのに対し、中国では「秩序」や「調和」が重んじられる。

インドは輪廻やカルマを軸にした価値観を持ち、イスラームは「神の言葉」が絶対的な真理とされる。

このように、それぞれの文明には一貫した思考の枠組みがあり、それが現代の国際社会にも色濃く影響しています。

自分自身の知的旅を振り返って

こうして振り返ってみると、私自身が辿ってきた「知の旅」は、文明や宗教という視点を通じて、より立体的に世界を捉えられるようになったプロセスだったのだと思います。

本書を読んでいて、ぼんやりとしていた宗教や文明のイメージが、少しずつ形を持って見えてきた気がしました。まさに「目からウロコ」の連続。

今後は本書で紹介されていた各文明について、もう少し詳しく読み進めていきたいと思っています。

読んで頂きありがとうございました。

また、次回の読書記録でお会いしましょう。

コメント